你的笔记本最近是不是变得有点“迟钝”了?明明刚开机不久,打开几个网页就听见风扇呼呼作响。原本流畅的设计软件开始卡顿,游戏画面偶尔出现撕裂。这种体验就像开着一辆引擎嘶吼却跑不快的车,让人莫名烦躁。

笔记本性能瓶颈的觉醒

我清楚地记得三年前那台陪伴我写作的笔记本。起初它运行得飞快,直到某个下午,我同时开着文档、浏览器和音乐软件,突然发现光标移动都带着延迟。那一刻我意识到——不是系统该重装了,而是内存真的不够用了。

多数人把电脑变慢归咎于处理器老化,实际上内存不足才是最常见的性能杀手。当你同时运行多个程序,系统不得不频繁在内存和硬盘之间交换数据,那种卡顿感就像让一个忙碌的厨师在厨房和仓库之间来回奔跑取食材。

内存升级带来的蜕变

给笔记本加装内存条的效果,堪比给狭窄的单车道扩建为双车道。原本拥堵的数据流突然畅通无阻,多任务切换变得行云流水。有个朋友上个月刚升级了内存,他说最直观的感受是视频剪辑时预览不再卡顿,渲染时间缩短了近三分之一。

这种改变不仅仅是数字上的提升。你的工作流程不再被等待打断,创意可以顺畅地流淌。笔记本仿佛获得了第二次生命,重新变得敏捷而可靠。

准备工作:工具与心态

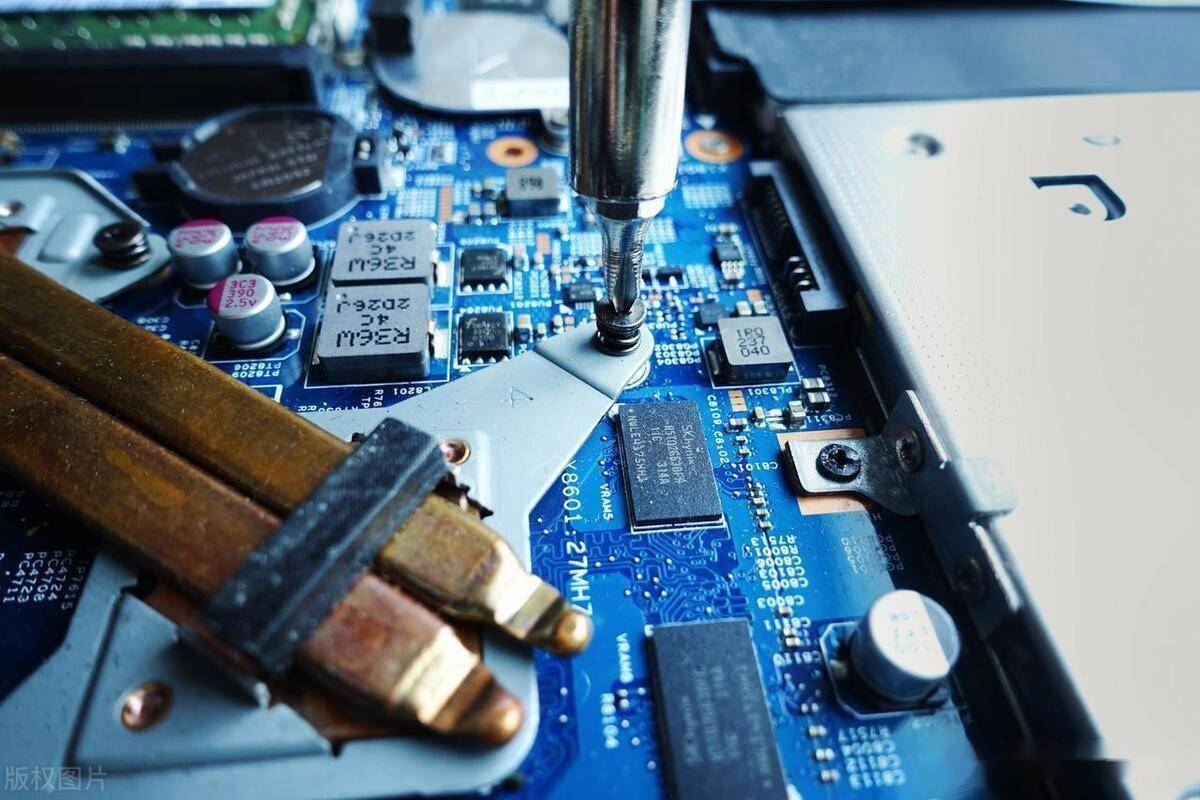

你需要的工具简单得惊人:一把合适的螺丝刀,防静电手环(或者触摸金属水管),还有一块干净的工作区域。我习惯在桌面上铺一张白色毛巾,既防止刮伤笔记本外壳,也方便找到不小心掉落的小螺丝。

心态准备同样重要。第一次拆解笔记本确实会让人紧张,但请记住现代笔记本的设计已经相当模块化。只要遵循正确的步骤,这个过程比组装宜家家具还要简单。不妨把它看作一次与爱机的深度对话,了解它内部构造的绝佳机会。

最重要的是做好数据备份。虽然内存升级很少导致数据丢失,但稳妥起见,重要文件还是应该提前保存到云端或移动硬盘。准备好这些,我们就可以开始这场令人期待的性能升级之旅了。

打开购物网站搜索内存条,各种型号参数扑面而来,那种感觉就像走进一家满是陌生人的派对。DDR3、DDR4、DDR5,这些术语听起来像是某种秘密组织的代号。频率从2400MHz到5600MHz不等,容量有4GB、8GB、16GB可选——要在这么多选择中找到最适合你笔记本的那一款,确实需要一些专业知识。

内存条类型的神秘世界

我帮表弟升级旧笔记本时就闹过笑话。他兴冲冲买了最新款的DDR5内存,结果发现插槽根本对不上。原来他那台2015年产的笔记本只支持DDR3L。这件事让我明白,内存条世界存在着严格的“代际隔离”。

不同代际的内存条在防呆口位置、电压要求和引脚数量上都不同。DDR4通常有288个引脚,而更早的DDR3是204个。这种物理差异确保你不会插错——就像不同型号的充电接口,设计上就防止了误插。除了代数,还要注意笔记本内存特有的SO-DIMM规格,它比台式机内存短小精致,大约只有普通内存条的一半长度。

现在主流市场以DDR4和DDR5为主,但很多仍在服役的商务本还在使用DDR3。判断你的笔记本支持哪种类型,最可靠的方法是查阅官方规格说明书,或者使用CPU-Z这类检测工具查看现有内存的详细信息。

兼容性检测的古老仪式

去年帮同事升级ThinkPad时,我们花了整个下午研究兼容性问题。他的笔记本理论上支持16GB内存,但实际只能识别8GB。后来发现是BIOS版本过旧,更新后问题迎刃而解。这个经历告诉我,兼容性检查需要多维度验证。

除了内存类型,频率匹配也很关键。如果你混搭不同频率的内存条,系统会自动降频到较低的那个标准。比如2666MHz和3200MHz一起使用,都会工作在2666MHz。这倒不一定是坏事,只是无法充分发挥高性能内存的潜力。

品牌混用通常没问题,但偶尔会出现“认生”现象。我倾向于选择与原有内存相同品牌和型号的产品,如果找不到完全一致的,至少确保关键参数匹配。有些笔记本对内存时序特别敏感,这时候参考官方兼容性列表就显得格外重要。

容量与频率的完美平衡

经常有人问我:“是不是频率越高越好?”实际上,对大多数日常使用场景来说,容量比频率更重要。8GB 3200MHz和16GB 2666MHz之间,我通常会推荐后者——除非你主要进行高频内存敏感的任务,比如某些专业渲染或科学计算。

容量选择需要考虑实际需求和平台支持上限。如果你的笔记本只有两个内存插槽且已经插满,替换而非添加成为唯一选择。现在16GB已经成为舒适使用的起点,32GB则让多任务处理游刃有余。记得考虑操作系统限制——32位系统无法识别超过4GB的内存,这是个容易被忽略的细节。

找到合适的内存条就像为笔记本寻找灵魂伴侣,需要了解它的过去、尊重它的特性。当你握住那块即将入驻新家的内存条时,那种“就是它了”的确定感,会让之前所有的研究都变得值得。

拿起那块精挑细选的内存条,它静静躺在防静电袋里,像一位等待加冕的贵族。我至今记得第一次升级内存时的手忙脚乱——螺丝刀打滑,后盖卡扣发出令人心惊的声响,安装完成后多出两个不知来历的小螺丝。这些经历让我明白,安装内存确实是需要虔诚对待的仪式。

安全防护的结界构建

工作台面要整洁空旷,最好铺上防静电垫。我习惯准备一个小磁盒,专门收纳拆下来的螺丝。去年帮朋友维修时,他那个三岁儿子好奇地抓起螺丝就往嘴里塞,吓得我们魂飞魄散。从此我养成了立即收纳螺丝的习惯,这看似多余的谨慎,关键时刻能避免大麻烦。

断电是基本要求,但很多人会忽略电池。某些笔记本即使关机,主板仍通着弱电。最稳妥的做法是断开内置电池连接——这通常需要先拆开后盖。如果设计上不方便断开电池,至少确保笔记本完全关机并拔掉所有外接电源。静电手环不是必需品,但触摸金属水管或暖气片释放静电,这个简单动作能保护娇贵的电子元件。

笔记本外壳的温柔开启

每台笔记本都有自己的“性格”。MacBook的底壳严丝合缝,需要专用工具;ThinkPad的拆卸指南就藏在底部标识下;游戏本往往留下方便的快速拆卸窗口。我遇到过最难拆的是某超极本,整个C面与D面通过二十多个卡扣相连,用力稍大就会留下永久性伤痕。

合适的工具让拆卸过程天差地别。一套包含PH000、PH00、T5等常用规格的精密螺丝刀套装必不可少。塑料撬棒比金属工具更友好,不会在壳体内侧留下划痕。遇到特别顽固的卡扣,不妨用吹风机对缝隙轻微加热——塑料变软后更容易分离。记得从最容易的角落开始,慢慢向四周扩展,就像解开一件精密的礼盒。

内存条的精准安放

找到内存插槽那刻总让人兴奋。多数笔记本会预留两个插槽,有时第二个插槽藏在键盘下方或主板背面。打开插槽两侧的卡扣,它们应该轻松弹开。我见过有人用蛮力按压内存条,结果导致插槽基座开裂——正确的方式是30度角斜插入槽,确认金手指完全进入后轻轻下压,听到清脆的“咔嗒”声表示安装到位。

如果是双通道配置,通常建议安装在相同颜色的插槽上。有些笔记本对插槽顺序有特殊要求,查阅手册能省去后续麻烦。安装完成后,不妨轻轻晃动内存条检查是否牢固。最后记得重新连接电池(如果之前断开的话),盖上后盖时留意所有卡扣都回归原位。这个阶段最怕心急,慢工出细活在这里体现得淋漓尽致。

完成这些步骤,你的笔记本已经准备好迎接新生。那种将精密部件严丝合缝安装到位的满足感,不亚于完成一件艺术品。接下来,就是见证奇迹的时刻。

合上笔记本后盖的瞬间,手心微微出汗。那种期待与忐忑交织的感觉,就像等待新生儿的第一声啼哭。我至今保留着第一次成功升级内存后拍摄的开机视频——画面晃动得厉害,因为我的手在发抖。这种真实的紧张感,恰恰证明了我们对技术的敬畏。

系统识别的初次问候

按下电源键,指示灯亮起的刹那,世界仿佛静止。屏幕从黑到亮的时间似乎比往常更长,其实这只是心理作用。当熟悉的启动画面出现,悬着的心放下了一半。进入系统后,第一件事就是确认内存是否被正确识别。

在Windows系统里,任务管理器是最直观的查看方式。Ctrl+Shift+Esc的快捷键我闭着眼睛都能按出来。看到“内存”栏目显示着翻倍的容量,那种成就感难以言喻。记得帮表弟升级时,他盯着16GB的显示数字看了足足一分钟,然后喃喃自语:“原来我的老伙计还能这样。”

macOS用户可以通过“关于本机”查看内存信息,Linux用户则依赖终端命令。不同系统有不同的验证方式,但那份发现容量增加的喜悦是相通的。偶尔会遇到系统只识别部分容量的情况,这通常意味着需要重新插拔内存条。我的第一台改装笔记本就出现过这种状况,当时差点以为买到了问题产品。

稳定性测试的严苛考验

容量识别只是第一步,真正的考验刚刚开始。新内存就像刚搬来的邻居,需要时间与系统其他部件磨合。直接投入重要工作风险太大,专业的稳定性测试必不可少。

MemTest86是我最信赖的测试工具,它能检测出最隐蔽的内存错误。运行完整测试需要不少时间,我习惯在睡前开始,让电脑彻夜工作。清晨看到全绿的通过提示,比喝咖啡更提神。去年测试某条二手内存时,在第三小时发现错误,及时退货避免了后续麻烦。

如果不想使用专业工具,日常使用也是很好的测试方式。同时打开十几个浏览器标签,运行照片编辑软件,后台播放音乐——模拟高负载场景。观察系统是否出现蓝屏、死机或应用崩溃。这种真实环境测试,往往能发现专业工具忽略的兼容性问题。

性能提升的直观感受

最令人愉悦的部分来了。打开曾经卡顿的大型软件,感受秒开的流畅;在多个应用间切换,不再有令人焦躁的延迟;游戏加载时间缩短,帧率更加稳定。这些细微但确凿的改变,让升级的每分花费都物超所值。

我特别欣赏内存升级对日常使用体验的提升。浏览器不再频繁刷新标签页,视频编辑时预览更加流畅,虚拟机运行得心应手。帮朋友升级后,她最惊讶的是Excel处理万行数据时的速度变化——“就像给老马车换上了跑车引擎”。

这种性能提升需要时间细细品味。建议记录升级前后的使用体验,比如应用启动时间、文件加载速度。一周后再回顾这些记录,你会惊讶于改变的程度。有时候,最美好的升级效果藏在那些习以为常的操作细节里。

完成所有验证,靠在椅背上长舒一口气。看着任务管理器里游刃有余的内存使用率,你会明白这一切的精心准备都值得。笔记本获得了新生,而你也收获了亲手改造数字伙伴的独特体验。

安装完内存条后,电脑屏幕依然漆黑一片。那种瞬间涌上心头的慌乱,我太熟悉了。去年帮同事升级时遇到这种情况,他差点把笔记本直接送去维修店。其实大多数问题都有简单的解决方法,需要的只是冷静观察和系统排查。

常见问题的征兆识别

电脑无法开机是最明显的故障信号。按下电源键毫无反应,或是风扇转一下就停。这种情况往往让人心跳加速,但通常问题并不严重。记得第一次遇到时,我反复检查电源适配器,最后发现只是内存条没有完全插紧。

蓝屏和频繁死机是另一种典型表现。系统运行几分钟就崩溃,或者出现奇怪的错误代码。这些症状暗示着内存兼容性问题,或是某根内存条存在缺陷。我收藏着一个笔记本,专门用来记录各种错误代码对应的解决方案——这个习惯帮我解决过三次类似问题。

性能不升反降最令人困惑。明明安装了新内存,电脑却比之前更卡顿。这种情况可能源于内存时序设置冲突,或是不同品牌内存的混合使用。上周邻居就遇到这种状况,他的游戏本在升级后帧率反而下降,最后通过调整BIOS设置解决了问题。

兼容性冲突的化解之道

不同品牌内存条混用是个微妙的话题。理论上兼容的产品,实际搭配时可能产生各种问题。我的经验是尽量避免混用,特别是不同时序或电压的产品。如果必须混用,选择相同频率和时序的型号能减少冲突概率。

BIOS设置需要特别关注。某些笔记本会自动调整内存参数,导致兼容性问题。手动设置时序和电压能解决大部分冲突,但这个操作需要一定技术基础。我通常建议先恢复BIOS默认设置,让系统自动识别新内存的参数。

固件更新经常被忽略。主板制造商不时发布BIOS更新,其中就包含对新内存模组的支持。去年遇到一个案例,某品牌笔记本无法识别特定型号的内存条,更新BIOS后问题迎刃而解。现在每次升级前,我都会先检查制造商官网的更新说明。

安装失误的修正艺术

金手指接触不良是最常见的安装问题。看似插紧的内存条,可能因为角度偏差导致接触不完全。我养成了反复检查的习惯——先完全按下内存条,听到清脆的卡扣声后再检查两侧是否平整。这个简单动作预防了无数次潜在故障。

防静电措施不容忽视。干燥季节特别容易产生静电,可能损坏精密的内存芯片。我习惯在接触内存条前触摸金属水管,这个土办法效果出奇地好。专业的防静电手环更好,但不是每个人都有准备。

卡扣损坏让人头疼。某些笔记本的内存插槽设计脆弱,用力过猛就会损坏固定卡扣。遇到这种情况,可以用绝缘胶带临时固定内存条。当然这只是权宜之计,长期使用还是需要专业维修。我的第一台笔记本就经历过这种窘境,胶带固定用了整整三个月。

内存升级遇到问题不必慌张。大多数故障都有解决方法,需要的只是耐心和正确的排查思路。每次解决问题积累的经验,都会成为下次升级的宝贵财富。记住,每个技术达人都是从解决第一个小故障开始成长的。

按下电源键的瞬间,风扇的嗡鸣声似乎都变得轻快了。屏幕亮起的速度快得让人恍惚——这就是升级完成后的第一次开机。我记得去年帮表弟升级他那台用了四年的游戏本,他盯着飞速启动的系统愣了好几秒,然后喃喃自语:“这真的是同一台电脑吗?”

新旧对比的震撼体验

升级前的卡顿仿佛还在眼前。打开浏览器需要等待标签页逐个加载,Photoshop启动时那个进度条能让人喝完半杯咖啡。现在这些等待都消失了,应用程序几乎是瞬间响应。最明显的是多任务处理——同时开着设计软件、文档和十几个网页标签,系统依然游刃有余。

游戏体验的提升最为直观。以前在大型场景加载时总会出现的帧率骤降,现在完全消失了。画面流畅得让人怀疑是不是换了台新设备。有个朋友在升级后重新玩他最爱的那款开放世界游戏,发现原来那些加载时的纹理模糊问题都不复存在。这种变化带来的惊喜,确实很难用语言完全描述。

编译代码的时间缩短了近三分之一。这个数字可能听起来不算惊人,但对每天需要反复编译的程序员来说,节省的时间累积起来相当可观。我认识的一个开发团队在统一升级内存后,项目构建效率提升让他们的加班时间减少了将近一半。

日常使用的流畅之美

现在每天打开电脑都变成一种享受。不再需要担心后台更新程序会拖慢当前工作,杀毒软件扫描时也能继续流畅地浏览网页。这种无缝切换的体验,让工作效率不知不觉就提升了。

视频剪辑时的实时预览不再卡顿。时间轴拖动起来丝般顺滑,特效添加后的渲染等待时间大幅缩短。有个做自媒体的朋友告诉我,升级后他制作视频的周期缩短了将近40%,这直接影响了他的内容更新频率和观众留存率。

虚拟机运行变得轻松自如。以前开一个虚拟机就会让系统变得举步维艰,现在同时运行两个不同操作系统的虚拟机都没问题。对需要跨平台测试的开发者来说,这种便利性提升几乎是革命性的。

未来升级的远景展望

这次内存升级可能只是开始。当你亲手完成第一次硬件升级后,会发现电脑维护并没有想象中那么神秘。这种成就感往往会激发进一步优化的兴趣——也许下一步是更换固态硬盘,或者清理散热系统。

技术发展永远不会停止。新一代内存标准已经在路上,频率和能效都在不断提升。但重要的是,通过这次实践获得的经验和信心,能让你在未来面对任何硬件升级时都从容不迫。

记得有个读者告诉我,他在成功升级内存后,开始学习简单的电脑维修知识,现在甚至能帮朋友解决一些常见问题。这种从使用者到维护者的转变,或许比单纯的性能提升更有价值。

性能重生的意义不止于速度的提升。它重新定义了人与设备的关系,从被动使用变为主动优化。当你能根据自己的需求定制设备性能时,科技才真正成为延伸能力的工具,而不仅仅是消费的产品。

转载请注明来自IT 今核讯,本文标题:《笔记本加内存条:轻松解决卡顿烦恼,让你的电脑重获新生》

沪ICP备2024051240号

沪ICP备2024051240号