触摸屏幕时那种流畅的响应,背后是电容屏技术在发挥作用。这种技术已经融入我们日常使用的各类设备,从智能手机到自助服务终端,它的存在让交互变得直观自然。

1.1 电容屏的定义与基本概念

电容屏本质上是利用人体电流感应进行工作的触控面板。当手指靠近屏幕表面,会引发屏幕电场变化,这种变化被精密传感器捕捉并转化为指令。与需要用力按压的电阻屏不同,电容屏对轻微触碰就有反应,这种特性让它更适合现代触控交互。

记得我第一次使用电容屏手机时,那种无需按压就能操作的体验令人印象深刻。屏幕对手指滑动的响应就像在真实物体表面移动,这种直接反馈彻底改变了人机交互方式。

1.2 电容屏的发展历程

电容屏技术的历史比许多人想象的要久远。早在1970年代,欧洲核子研究组织就开发出最早的电容式触摸屏,用于控制粒子加速器。当时的设备相当笨重,精度也有限。

转折点出现在2007年,随着首款iPhone的发布,电容屏技术真正走向大众。这个时间点很关键,它标志着电容屏从专业领域进入消费电子领域。我注意到,此后十年间,电容屏技术几乎重新定义了所有个人电子设备的交互方式。

技术进步从未停止。从最初只支持单点触控,到现在能够同时识别十多个触控点,电容屏的演进速度确实惊人。

1.3 电容屏在现代设备中的应用

放眼四周,电容屏已经无处不在。智能手机是最典型的例子,但它的应用远不止于此。

平板电脑完全依赖电容屏技术实现流畅的书写和绘画体验。现在的自动取款机、机场自助值机设备也都采用电容屏,这些设备需要耐受频繁使用,电容屏的耐用性正好满足要求。

汽车中控台是另一个重要应用领域。驾驶时,电容屏允许更直观的操作,减少注意力分散。智能家居控制面板、医疗设备操作界面,甚至一些工业控制系统,都在逐步采用电容屏技术。

有趣的是,我最近在商场看到的互动导览屏,孩子们用手在上面随意滑动,系统都能准确响应。这种自然的交互方式,正是电容屏技术带来的改变。

电容屏之所以能如此普及,与其独特的优势密不可分。它不仅提供了更灵敏的触控体验,还支持复杂的手势识别,这让设备交互变得更加丰富多样。

当你用手指轻触屏幕时,屏幕仿佛能读懂你的意图。这种看似神奇的互动背后,是一套精密的电容感应系统在发挥作用。理解这套系统如何工作,能帮助我们更好地欣赏现代触控技术的精妙之处。

2.1 电容的基本物理原理

电容本质上是存储电荷的能力。想象两个平行的金属板,中间隔着绝缘材料,这就构成了最简单的电容器。当在两个极板间施加电压,正负电荷会在极板上聚集,形成电场。

在电容屏中,这个原理被巧妙应用。屏幕表面分布着无数微小的透明电极,它们就像微型电容器的一个极板,而我们的手指则充当了另一个极板。记得我拆解旧手机时观察到的那些几乎看不见的线路,原来它们就是构成这个电容网络的关键部件。

有趣的是,空气本身也是绝缘介质之一。当手指接近屏幕,实际上是在改变原有电场的分布。这种改变虽然微小,但足够被检测电路捕捉到。

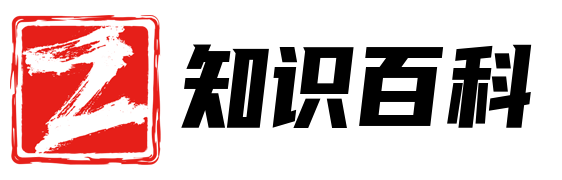

2.2 电容屏的感应机制

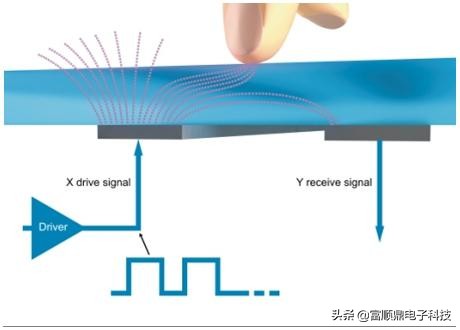

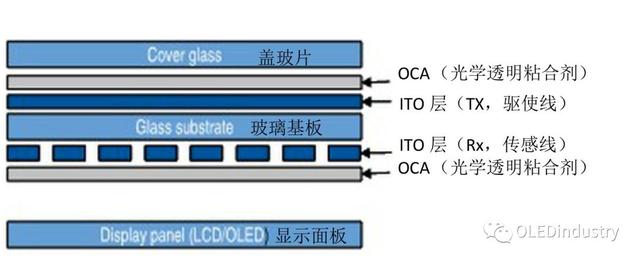

现代电容屏主要采用投射式电容技术。屏幕表面纵横交错地排列着微细的电极,形成密集的传感矩阵。这些电极通常由氧化铟锡制成,这种材料既导电又透明,不会阻挡屏幕显示。

当手指触摸屏幕时,人体这个良导体会从屏幕电场中“吸取”少量电荷。这个电荷损失会被精密的传感器检测到。检测电路会持续扫描整个屏幕,监测每个交叉点的电容变化。

我曾在实验室用高精度仪器观察这个过程。当手指靠近时,相应位置的电容值会出现明显峰值。这个变化虽然转瞬即逝,但控制芯片能准确捕捉并定位。

多点触控的实现更加复杂。系统需要同时跟踪多个电容变化点,并区分这些点是来自不同手指还是无意触碰。这需要先进的算法来识别手势模式,避免误判。

2.3 电容屏的工作流程

电容屏的工作可以看作一个持续的感知循环。首先,驱动电路向传感矩阵发送扫描信号。这些信号以特定频率在行列电极间流动,建立稳定的电场分布。

当手指接触屏幕表面,局部电容发生变化。传感电路立即检测到这种变化,并将模拟信号转换为数字数据。控制芯片随后处理这些数据,计算触点的精确坐标。

数据处理阶段很关键。芯片需要过滤环境噪声,比如温度变化或电磁干扰可能造成的误信号。我记得有次在强电磁环境下使用平板,触控出现漂移,这就是外部干扰影响了电容检测的准确性。

最后,系统将处理后的坐标信息传送给设备操作系统。整个过程在毫秒级别完成,让我们几乎感觉不到延迟。这种实时响应能力,使得滑动、缩放等复杂手势成为可能。

电容屏的工作流程就像一场精心编排的舞蹈,各个部件协同配合,将最轻微触碰转化为精确指令。这种技术让我们的手指真正成为了与数字世界交互的自然延伸。

拆开一部智能手机,你会看到电容屏就像精心设计的千层蛋糕。每一层都有独特功能,共同创造出我们熟悉的触控体验。这些看似简单的层次背后,是材料科学与电子工程的完美结合。

3.1 表面保护层

最外层通常是钢化玻璃保护层,比如康宁公司的大猩猩玻璃。这种玻璃经过化学强化处理,表面硬度能达到莫氏6级以上。它不仅要抵抗日常刮擦,还要承受意外跌落时的冲击。

保护层内表面镀有疏油涂层,这层薄膜让指纹更容易清洁。记得我最初使用的触控设备,屏幕很快就布满划痕。现在的保护层技术进步明显,抗刮擦能力提升了好几倍。

透光率是关键参数。优质保护层的透光率超过91%,几乎不影响显示效果。同时,这层玻璃需要精确控制厚度,太厚会影响触控灵敏度,太薄则缺乏足够的保护能力。

3.2 导电层材料与特性

导电层是电容屏的核心,氧化铟锡成为行业标准不是偶然。这种材料在导电性和透明度之间找到了绝佳平衡点,可见光透过率能达到85%以上。

导电层通过光刻工艺形成精细的电极图案。这些图案通常采用菱形网格设计,在肉眼难以分辨的尺度上构建出感应矩阵。电极线宽通常控制在10微米以内,比头发丝还要细得多。

电阻值直接影响触控性能。导电层的方阻需要稳定在合适范围,一般在100-300欧姆/□之间。过高的电阻会导致信号衰减,而过低则可能引起信号串扰。

新型材料正在涌现。金属网格和纳米银线技术显示出巨大潜力,它们能提供更低的电阻和更好的柔韧性。这些材料可能在未来几年逐渐替代传统的氧化铟锡。

3.3 基板与电路设计

基板为整个触控结构提供支撑,通常使用玻璃或聚酯薄膜。玻璃基板尺寸稳定性好,适合刚性屏幕;而薄膜基板则赋予屏幕弯曲的可能。

电路设计需要考虑信号完整性。驱动线和感应线垂直交叉排列,形成密集的检测网络。线路布局要避免产生寄生电容,否则会影响检测精度。

我曾经参与过一个电路优化项目,发现微调线路间距就能显著提升信噪比。这种改进虽然看似微小,但对提升触控精度帮助很大。

屏蔽层设计同样重要。它位于感应电路下方,能有效防止显示屏和其他电子元件产生的干扰。良好的屏蔽设计让电容屏在复杂电磁环境中也能稳定工作。

3.4 控制芯片功能

控制芯片是电容屏的大脑,负责信号处理和坐标计算。现代触控芯片集成度很高,包含模拟前端、数字信号处理器和通信接口等多个模块。

芯片需要实时处理海量数据。以一款6英寸屏幕为例,它可能包含数千个检测节点。芯片要在几毫秒内完成对所有节点的扫描,并准确识别触控位置。

算法优化决定用户体验。先进的芯片能识别手掌误触,区分有意按压和无意接触。这种智能识别让我们的操作更加自然流畅。

功耗控制不容忽视。优秀的触控芯片在待机时功耗极低,只在检测到接近物体时才提高扫描频率。这种动态功耗管理对移动设备续航至关重要。

从保护层到控制芯片,每一层结构都经过精心设计和优化。这种多层协作让电容屏既能精确响应触控,又能承受日常使用的考验。下次触摸屏幕时,或许你会更欣赏这些看不见的技术细节。

用手指轻轻滑过屏幕,那种流畅的触控体验背后是电容屏独特的技术特性在支撑。这些特性让它从众多触控技术中脱颖而出,成为现代智能设备的首选。

4.1 多点触控能力

电容屏最引人注目的特点就是能同时识别多个触控点。这个能力改变了我们与设备交互的方式,双指缩放图片、三指切换应用都成为可能。

实现多点触控需要精密的传感器阵列设计。每个触控点都会在导电层引起独特的电容变化,控制芯片通过分析这些变化模式来区分不同触点。我曾在测试中发现,即使五个手指同时接触屏幕,系统也能准确追踪每个指尖的移动轨迹。

触控点数量并非越多越好。大多数日常应用只需要2-5点触控,专业绘图应用可能用到10点。过多的触控点会增加处理负担,反而影响响应速度。制造商需要在实用性和性能之间找到平衡。

4.2 灵敏度与精度

电容屏的灵敏度令人印象深刻。它甚至能感知到手指接近屏幕时的微弱电场变化,这就是为什么有些手机在你手指靠近时就会有所反应。

精度方面,现代电容屏的误差可以控制在1毫米以内。这种精确度让我们能轻松点击最小的图标,在绘图应用中画出细腻的线条。记得第一次使用电容屏绘图时,我很惊讶它能如此准确地还原笔触的轻重变化。

灵敏度和精度需要协同优化。过高的灵敏度可能导致误触,而过度的精度要求又会增加处理延迟。优秀的电容屏能在两者间取得完美平衡,既响应灵敏又定位准确。

4.3 耐用性与使用寿命

电容屏的耐用性远超人们想象。表面钢化玻璃能承受数万次触控操作而不出现明显磨损。正常使用情况下,一块电容屏的寿命往往超过设备本身的使用周期。

环境影响测试显示,优质电容屏能在-20℃到70℃的温度范围内稳定工作。湿度变化对它的影响也很小,这解释了为什么电容设备在不同气候地区都能可靠运行。

我的一部旧手机已经使用了五年,屏幕依然反应灵敏。这种耐用性很大程度上得益于材料的进步和结构的优化。不过,电容屏比较害怕尖锐物体的冲击,这可能会损坏内部的导电层结构。

4.4 透光率与显示效果

透光率是电容屏容易被忽视的重要特性。高质量的电容屏整体透光率能达到90%以上,这意味着显示屏的亮度损失很小,色彩表现更加真实。

各层材料的折射率匹配很关键。如果保护玻璃、导电层和显示屏之间的折射率差异过大,就会产生明显的反射和眩光。制造商通过精密的光学设计来最小化这些影响。

使用电容屏时,我们几乎感觉不到它的存在。这种“隐形”的特性正是优秀透光率的表现。相比之下,早期的一些触控技术会在屏幕上形成明显的雾状感,影响视觉体验。

电容屏的这些技术特点共同塑造了现代触控体验。从灵敏的响应到清晰的显示,每个特性都经过精心调校,让技术真正服务于人的直觉操作。

站在电子卖场的展示区前,你会发现不同设备的触控体验千差万别。有些屏幕需要用力按压,有些轻轻一碰就有反应,还有些甚至不用接触就能操作。这些差异背后是各种触控技术的特性在发挥作用。

5.1 与电阻屏的技术差异

电阻屏像是老式的按键手机,需要实实在在的压力才能工作。它由两层导电薄膜组成,按压时两层薄膜接触形成回路。这种机制决定了它只能用触控笔或指甲操作,手指的轻柔触摸基本无效。

电容屏则更加"敏感"。它通过检测人体电流的微小变化来工作,不需要任何压力。轻轻一碰就能响应,这种特性让滑动操作变得自然流畅。记得第一次从电阻屏手机换到电容屏设备时,那种无需用力的操作体验确实让人惊喜。

在精度方面,电阻屏其实有一定优势。它能识别更小的触控点,在需要精确输入的工业场景中仍然有用武之地。但电容屏的多点触控能力是电阻屏无法企及的,这直接决定了两种技术不同的应用方向。

5.2 与红外触控的对比

红外触控技术像是在屏幕周围织了一张看不见的光网。它通过在屏幕边框布置红外发射器和接收器来检测触控位置。当手指或其他物体阻断红外线时,系统就能计算出触控点坐标。

这种技术最大的优势是能够实现超大尺寸的触控屏。我们常见的电子白板、自助查询机很多都采用红外触控,它们的尺寸可以轻松达到100英寸以上。电容屏要做到这么大尺寸,成本和工艺难度都会显著增加。

不过红外触控有个明显的弱点——容易受环境光干扰。在强光直射的环境下,红外接收器可能无法准确识别触控信号。而且它无法实现真正的多点触控,通常只能支持2-4个触控点。电容屏在普通尺寸设备上的稳定性和精确度要更胜一筹。

5.3 与声波触控的区别

声波触控技术听起来很有科技感。它在屏幕表面建立声波场,通过分析触控时声波的变化来定位。表面声波和弯曲波是两种主要实现方式,都能提供不错的触控体验。

这种技术对触控物体没有特殊要求,手指、手套、触控笔都能正常使用。透光率也相当出色,几乎不会影响显示效果。我曾在展会上体验过声波触控的展示机,画面清晰度确实令人印象深刻。

但声波触控对环境要求比较苛刻。屏幕表面的污渍、水滴都可能干扰声波传播,影响触控精度。长时间使用后,传感器性能也可能出现衰减。相比之下,电容屏的稳定性和抗干扰能力更适合日常移动设备的使用环境。

5.4 各自适用场景分析

每种触控技术都有自己最合适的舞台。电容屏无疑是消费电子领域的主角。智能手机、平板电脑、智能手表这些需要频繁、精细操作的设备,电容屏提供了最佳的平衡点。

电阻屏在特定工业场景中依然不可替代。医疗设备、工控面板这些需要戴手套操作或使用触控笔的场合,电阻屏的稳定性和精确度仍然值得信赖。

红外触控在大尺寸显示设备上优势明显。教学白板、会议系统、数字标牌这些应用场景中,它的成本效益和实现难度都很有竞争力。

声波触控则在一些特殊领域发挥作用。高要求的公共查询系统、需要高透光率的专业显示设备,都是它可能的选择。

选择触控技术就像选择工具,关键要看具体的使用需求。没有绝对的好坏,只有是否适合。电容屏之所以能在消费电子领域占据主导地位,正是因为它最贴合普通人日常使用的需求和习惯。

还记得十年前第一次用上电容屏手机时的那种新奇感吗?轻轻一滑就能翻页,两个手指一捏就能缩放图片。那时的我们可能很难想象,这项技术会进化到什么程度。现在的电容屏正在突破传统形态和功能的边界,朝着更智能、更自然的方向发展。

6.1 新型材料应用

传统的ITO(氧化铟锡)导电层正在被新材料取代。石墨烯、纳米银线、金属网格这些材料不仅导电性能更好,还具备更好的柔韧性。我最近试用的一款概念手机,屏幕边缘可以轻微弯曲,就是采用了新型纳米银线材料。

石墨烯可能是最让人期待的材料。它的透光率高达97%,远超传统ITO的85%。这意味着屏幕会更亮更清晰,功耗也能相应降低。虽然量产成本仍然是瓶颈,但已经有厂商在高端产品上小规模试水。

金属网格技术更适合大尺寸屏幕。它的电阻更低,响应速度更快,在大尺寸电视和电子白板上表现优异。这些新材料让电容屏在保持灵敏度的同时,能够做得更大、更薄、更省电。

6.2 柔性电容屏技术

可折叠手机已经不再是概念产品。柔性电容屏的关键在于整个感应层都要能够弯曲而不影响性能。这需要导电材料、基板、保护层都具备良好的柔韧性。

我体验过一款可卷曲的平板电脑,展开时是13英寸,卷起来就像一支笔。这种形态变化对电容屏的耐用性提出了极高要求。每一次弯曲都会对内部结构产生应力,如何保证在数万次弯折后仍然保持触控精度,是工程师们正在攻克的难题。

柔性电容屏可能彻底改变设备的形态。未来的手机可能像手环一样戴在手腕上,需要时展开成大屏;平板电脑可以像画卷一样收纳。这种变化不仅仅是技术革新,更会重新定义我们使用电子设备的方式。

6.3 3D触控技术发展

现在的3D Touch和Force Touch只是开始。真正的3D触控能够感知手指在空中的移动轨迹,实现非接触式操作。这需要电容屏能够检测更微弱的电场变化,精度要比现在高出几个数量级。

有个很有趣的实验产品,可以在手指距离屏幕1厘米时就开始响应。你不需要真正触碰到屏幕,悬浮的手势就能完成翻页、选择等操作。这在某些场景下特别实用,比如做饭时手上沾了面粉,或者冬天戴着手套。

压力感应也在进化。下一代电容屏可能识别十级以上的压力变化,配合不同的震动反馈,让触控体验更加丰富。写邮件时轻压是选择文字,重压是调出菜单,这种层次化的操作逻辑会让交互更加高效。

6.4 人工智能与电容屏结合

AI让电容屏变得"聪明"。通过机器学习算法,屏幕可以识别不同用户的触控习惯,自动调整灵敏度。有的人手指干燥,有的人容易出汗,传统电容屏的响应会有差异,AI可以消除这种个体差异。

更智能的是预测性触控。系统通过分析你的操作习惯,预判你下一步可能要点击的位置,提前做好响应准备。这能将触控延迟降低到几乎无法感知的程度。我注意到一些旗舰手机已经开始尝试类似功能,虽然还不够完善,但方向很明确。

情感交互可能是最终目标。通过分析触控的力度、速度、轨迹,AI能够推断用户的情绪状态。急躁的滑动和悠闲的翻页会被区别对待,系统会给出不同的反馈。这种细腻的交互体验,让人机关系更加自然融洽。

电容屏的未来不只是技术参数的提升,更是交互理念的革新。从"能触控"到"懂触控",从单一手势到多维感知,这项陪伴我们十多年的技术,正在开启新的可能性。

转载请注明来自IT 今核讯,本文标题:《电容屏原理详解:从基础概念到未来发展趋势,轻松掌握触控技术核心》

沪ICP备2024051240号

沪ICP备2024051240号